これまでの当ブログ記事(テストレコードなどのブログ)の知見を通して、アナログ・レコードが音質的に不利な点が多々見つかりました。

アナログレコードの音質を好ましく思っている一人で、本当はあまり言いたくは無いのですが、事実は事実として、テストレコード(AD-1)を使って測定した結果を基に、レコード音質がCD音質よりダメな点をマトメました。

テストレコード(AD-1)については、参照記事をご覧ください。

参照記事:テストレコード(AD-1)で出来ること-レコードプレーヤのテスト結果・総覧

スポンサーリンク

レコードがダメな点

低域共振(カートリッジとトーンアーム)が発生する

カートリッジのマス(質量)とトーンアームの長さで低域共振周波数が決まります。 対して、CDは回転系があるも、PCMデジタルデータを拾い取るだけで、本質的に共振する機械要素が無いので低域共振は発生しません。

1)低域共振周波数を調べるには

テストレコード(AD-1)の「低域共振測定用低域周波数スイープ信号(4hz〜100hz)」を使って、クロストークが最も悪化する点(A部:11hz)の周波数を調べれば、その点が低域共振周波数になります。 B部は50hz付近に弱い共振が見られます。

詳しくは、以下の記事をご覧ださい。

参照記事:テストレコード(AD-1)を利用してプレーヤの低域共振をチェックする2)低域ノイズの抑制方法

低域共振で不要なノイズが増大してしまいます。 レコードをハイレゾ録音する時に、VinylStudioのランブルフィルターを使用すれば、このノイズを抑制することが可能です。

VinylStudioのランブルフィルターは、以下の記事をご覧ください。

参照記事:VinylStudioの低域ノイズ抑制フィルターを使用したLPレコードのハイレゾ化

3)低域共振でのクロストーク位相変化

低域共振部分で、左右チャンネルのクロストーク位相の変化をリサージュ波形で確認してみました。(下の動画は、Rchのスイープ信号とLchへの漏れ信号のリサージュ動画です)

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参照記事:テストレコード(AD-1)のスイープ信号を使って、低域共振の位相回転(リサージュ)の瞬間をとらえましたーDENON(DL-103R)

左右CHのクローストークはゼロにできない

レコードは音溝の左右に記録されている凹凸に対して一本のスタイラス(針)で音をピックアップしているので、本質的に左右chの音を完全に分離できません。 対して、CDのデジタル録音の場合、クロストークを限りなくゼロにできます。[アナログマスターテープからCDを作成している(AAD、ADD)の場合も、クロストーク量が少ないテープレコーダーを使っているのでCDの方が有利の筈です。]

1)クロストークは何故発生?

45/45方式のステレオは、マトリクス原理で1本のスタイラス(針)で巧妙にステレオ再生(LR分離)しています。 このマトリクス原理に絡んでカートリッジのアジマス(レコード面に対する方位角)によってクローストークが変化します。 詳しくは以下の記事をご覧ください。

参照記事:DENON MCカートリッジ DL103Rのクロストーク「 原理編」マトリクス原理について(参考)

現在のステレオ再生方式は、45/45方式のステレオ方式になっています。

ここで、記録されたレコード溝の断面(オーディオテクニカサイトからの引用)を見てください。

針先の振動をカンチレバーを介して少なくとも水平成分と2つの垂直成分(正相と逆相)を検出する3つのトランスジューサーを使い、マトリクス原理でLとRに分離します。 これが45-45ステレオです。 実際にケースバイケースでどの様にマトリクス原理からLch、Rchに分離されるか見てみます。

• V溝の右側のみ記録されている場合 L=0なので

Lch出力=H+V=(0+R)+(0-R)=0

Rch出力=H-V=(0+R)-(0-R)=2R

• V溝の両側に同相で記録されている場合

Lch出力=H+V=(L+R)+(L-R)=2L

Rch出力=H-V=(L+R)-(L-R)=2R

• V溝の両側に逆相で記録されている場合

Lch出力=H+V=((-L)+(-R))+((-L)- (-R )) = -2L

Rch出力=H-V=((-L)+(-R))-((-L)- (-R))= - 2R

以上の様に、レコードのV溝に記録されたL成分とR成分をレコード針を介し、3つのトランスジューサで、水平方向信号と垂直方向信号に分けて、マトリクス原理が構成される様に結線されたカートリッジから正確にLchとRchの信号に分離され出力されます。

「45/45方式のステレオ再生」は、シンプルなカートリッジ構造でステレオに分離しています。

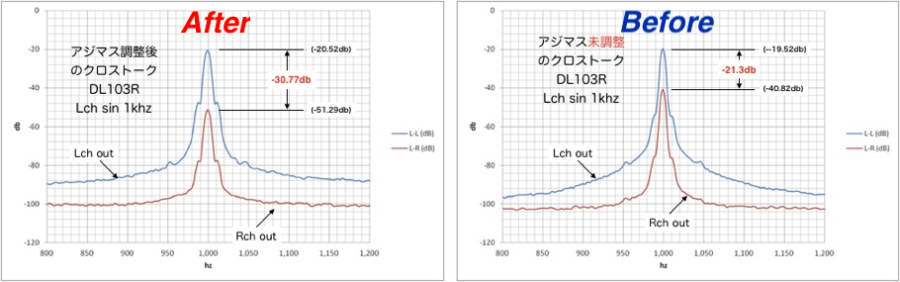

2)クロストークを改善するには

カートリッジのアジマス(レコード面に対する方位角)を調整することで、クロストークが改善される可能性があります。 下にDENON・DL103Rカートリッジについて、アジマス調整によってクローストーク改善を行った前後の結果を示します。(詳しくは、『DL103Rのクロストーク「 改善編」』記事を参照)

「カートリッジ・クロストーク位相の確認ーDENON(DL-103R)検証編」記事でリサージュ波形を用いてクローストーク位相(L/R)を観測したところ逆相のエリア(90°〜180°)にある結果でした。 ウィキペディアの定位感によれば、「一般に逆相成分の多い音は遠くで広がるように聞こえる」との記述があり、カートリッジのクロストークに逆相成分が含まれていれば、音の広がりを感じる様になると考えられます。 この要因がCD音質との違いを醸し出している一つの要因とも考えれられます。

ここで、参考までに「カートリッジのクロストーク位相を確認(Osciloppoiのリサージュ波形)」ページから、順相/逆相のサンプルビデオを視聴ください。

逆相の場合、音の広がりを感じると思います。(逆相時、モノラールで再生すると左右が打消されて音が再生されません)

サンプル音源は、テストレコード(AD-1)のバンド3:位相チェック信号の順相(同相)と逆相再生のデモです。(一部音声が途切れています。 信号は、500hz 1オクターブバンドノイズです)

スポンサーリンク

スクラッチ(プチ)ノイズが発生

CDは表面にホコリや傷が付着しても誤り訂正で、レコード様なスクラッチノイズは発生しません。

バージンレコードであっても、中古レコードに対して圧倒的に軽微ながらレコードの離型剤等の残滓でプチノイズが発生します。

ここで、参考までに未開封盤をハイレゾ録音した後AACに変換した音源を聴いてみてください。 聴いて頂くと分かりますが、さすが未開封盤だけあって録音鮮度は高い様に感じられるものの、プチノイズは僅かに聞こえます。

【ワグナーのパルシファル】未開封LPレコード

クナッパーツブッシュ指揮 バイロイト祝祭管弦楽団 1962年バイロイトライブ録音

AAC (320kbps 48khz)

side10:第3幕(その3)フィナーレ

- アンフォルタス(癒えぬ罪の傷に苦しむ聖杯王):ジョージ・ロンドン(バリトン)

- パルジファル(無垢で愚かな若者):ジェス・トーマス(テノール)

本質的に発生してしまうレコードのスクラッチ(プチ)ノイズですが、例えばVinylStudioで録音してノイズ抑制機能を利用すれば、プチノイズは簡単に軽減できます。

❏ プチノイズ抑制事例

Before:スクラッチノイズあり

After:チノイズの抑制後

VinylStudioを使った実例(自動抑制)と効果は、詳しくは以下の記事をご覧ください。

参照記事:VinylStudioのプチ・ノイズ抑制効果

プチノイズの抑制(自動)で取り切れない大きなクリックノイズは、手動で削減できます。 詳しくは以下の記事をご覧ください。

参照記事:VinylStudioによるクリックノイズ手動修復

ターンテーブルの回転数偏差の問題

プレーヤの回転数偏差は、1khzの標準音に対して、3hzの誤差が聴きわけのできる限界から、±0.3%以下に抑えることが一般的の様です。 ハイクラスのターンテーブルを用いれば、回転数偏差やワウ・フラッターを低減できるものの、一方、CD再生の速度偏差は、水晶精度のppmレベルを容易に達成可能になります。

また別の問題として、アナログ録音のレコードと同じアナログ録音からデジタル化された音源(AADとかADD)の演奏時間は、製作者によって相当に異なる様です(下記関連記事参照)ので、いくらハイクラスのターンテーブルを用いてもレコードとCDの演奏時間(=回転数偏差)に差が生じてしまいます。 事程左様に、デジタルと比較してアナログ録音の演奏時間(=回転数偏差)はアバウトというほかありませんね。

❏ ターンテーブルの回転数偏差の測定について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

参照記事:テストレコード(AD-1)を利用してターンテーブルの回転数偏差をチェックする

イコライザー特性(RIAA)のミスマッチ

レコードは、サウンドの1/f特性から低域のカッティング振幅を抑制(低減)する必要があるために、1khzを中心にして低域振幅レベルを下げ、高域は振幅レベルを上げて音溝を彫り、再生時は、フォノアンプで逆特性のフィルター(RIAAカーブ)を用いて元のフラットレベルに戻しています。 参考として、RIAAカーブグラフを下に示します。

録音サイドと再生サイドで、このRIAAカーブを形作るフィルター定数のバラツキやカートリッジの周波数特性のバラツキなどからイコライザ特性を一致させることは不可能で、必要に応じてトーン・コントロールでアバウトに音質補正をする必要があります。 一方、CDでは、録再伝送系でS/N対策のために、イコライザーを使う必要が無く、録音サイドと再生サイドの音質はアナログと比較にならないほど一致する筈です。

❏ VinylStudioを使った音質補正について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

参照記事:「VinylStudio」の音質補正は、グライコを使うかFFTフィルターを使うか?(ピンクノイズ・評価編)

レコードの内周にまつわる音質低下

内周歪とは、『レコードの内周に向かって、線速度が低下しますので徐々に高域再生レベル(情報量)が低下し、更にレコードのカッティングマシンとスタイラスの位置ズレがあるとトラッキングエラーが生じてレコード外周よりも歪が増大する』というものです。

内周歪は、エジソンが過去に指摘した様にレコード最大のウイークポイントで、トーンアームを長くする等でトラッキングエラーを改善することは可能とは思いますが、最高級プレーヤであっても、線速度の低下による情報量(音質)の低下は免れません。

一方CDにあっては、デジタル記録のために、この様な伝送上の問題は発生しません。

レコード再生の歪率(ハーモニクス)

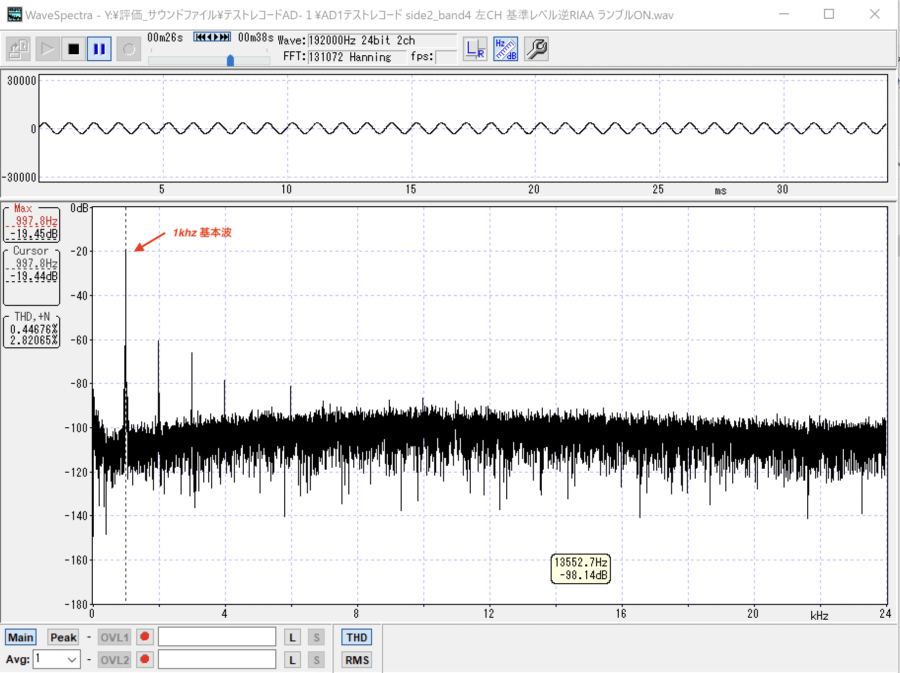

テストレコード(AD-1)side2 の「バンド4:基準レベル、1kHz、3.54cm/sec(尖頭値)、左チャネル」を「MCカートリッジ:DENON DL103R」を使って再生し、Wavフォーマット(24bit 192khz)で録音したファイルをWindowsソフト・WaveSpectraでスペクトルと歪率を測定してみました。 歪率はスペクトル表示画面の左サイドのTHD,Nの枠内に表示されます。 (テストレコード(AD-1)の詳細はここをクリック)

ポイント

- 1khz正弦波の倍音(ハーモニックス)が5khzまで見られ、このハーモニックスはレコード製造過程上と再生上のアナログ歪で生じたものと思われます。 対して、CDの場合は、デジタル伝送ですので伝送上のアナログ歪は生じません。 この要因がCD音質との違いを醸し出している一つの要因とも考えれられます。

- このハーモニックスに因って、アナログレコードの再生・歪率は、THD(ノイズを含めないハーモニックス)で0.5%前後になっています。 対して、CDの場合-20dbにおけるCD特有の量子化ノイズを含めた歪率(THD+N)であっても、後記で示す「CD歪率・1khz sin(fs=44.1khz)グラフ」から歪率が約0.01%でCDが圧勝しています。

- ノイズフロアは、約-90db程度で、対してCDの場合約-120dbでこれも、CDの方がS/N有利です。

(備考)

以上のように-20db程度のレベルであれば、CD歪率(THD+N)0.01%でCDの方が圧倒的に有利です。 しかし、CDにあっては、録音レベルが低下して、アナログレコードでは発生し得ない有害な量子化ノイズの割合が増えることで、例えば低音量の-60dbレベルでのCD歪率(THD+N)は1.7%を超えてしまうことに注視すべき必要があります。

以上、アナログ・レコードのダメな点でした

それでもアナログレコードの音質が好ましいのは何故?

以上の様にアナログレコードのダメな点が多くあるにも係らず、CD音質よりもレコードサウンドの方が好ましく聴こえるのは何故でしょう?

下の記事で、「CD音質のダメな点」を通して「レコード音質が好ましく聴こえる」理由を考察しています。

-

-

CDと比較してアナログレコードの音質が好まれるのは何故?(考察編)

CDに比べてレコードには下に示す多くの欠点があります。 それでもレコードの音質が好まれる理由は何でしょうか?ネット上では納得のいく説明が見つかりません。 本記事では、CDと比較してレコードの音質が好ま ...