前回ブログで紹介しました様に、VinylStudioに、MP3エンコーダを導入しましたので、ハイレコ(ハイレゾ)音源をエンコードするなら非可逆圧縮形式のMP3 かAACのどちらが良いかスペクトルの相関係数から音質比較してみました。

目 次

MP3及びAACについて(今後の趨勢)

先ず一般論として、AACとMP3はどちらも非可逆圧縮形式です。 つまり、元の音声情報の一部をカットすることで高い圧縮率を実現していますので劣化が伴うものです。 この劣化もエンコーダによってバラツキます。

エンコーダによって、再生できる上限周波数を制限するものや、入力のbit深度を16bitに落とすもの等がありエンコードする時に注意が必要です。(詳しくは「AAC(MP3)に変換する時の「5つのヒント」を参照してください) 実際のところAACかMP3かの選択は、試聴した上での個々の(好みの)判断になると思います。

但し、AAC(Advanced Audio Coding)は、一般にMP3より優れているとされる新しいフォーマットで、MP3 よりも高度な圧縮技術を使用しているため、ネット配信する場合などで低いビットレートでより良い音質を得ることができます。 また、Wikipediaによれば、「40携帯電話における既定もしくは標準の音声フォーマットである」との記述から、今後の趨勢はAACに傾いて行くと考えられます。

エンコードするハイレコ(ハイレゾ)音源について

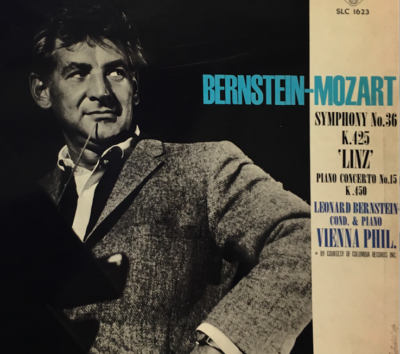

LONDONレーベルの1966年録音、バーンスタイン指揮 ウィーンフィルでバーンスタイン本人がピアノを弾いているモーツァルト ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K.450 第2楽章です。

バーンスタインのピアノの演奏は、ピアニストと見紛うほど秀逸で、特に第2楽章は、素晴らしいと思います。

このレコードの録音は、VinylStudioのFLACでサンプリング周波数96khz、ビット深度24bitで録音しました。

MP3に変換した全楽章を試聴

(MP3-320kbps)

エンコード後のMP3とAACの各諸元

今回のAAC、MP3へのエンコードは、VinylStudioで行っています。 AAC、MP3のファイルを、MediaInfoと言うソフトで以下の諸元を抽出しました。

備考(注意ポイント)

- ここで注意して頂きたいのは、AAC諸元の中でVBRモードになっています。 今回のVinylStudioによるAACへのエンコードは、CBRで設定していますが、ビットレートがABR的に変動するようでMediainfoでみるとVBRモードになっています。 一方mp3エンコードのCBR設定では固定ビットレートが維持されMediainfoでみてもCBRになっています。

-

-

CBRモードでAACにエンコードしたファイルをMediainfoで確認するとVBRモードになる?

ことの発端は、VinylStudioを使ってAACでCBR設定したつもりでエンコードしたファイルをMediainfoで情報をみると何と言うことかVBRモードになっていました。 一方MP3のCBR設定で ...

- またVinylStudioでAACにエンコードしようとすると、「16ビット,48khzで保存される」旨の注意ダイアログが表示されます。 AACエンコードの場合、ビット深度24bitが16bitに変換後にエンコードされるようです。(一方MP3では、注意ダイアログは表示されません)

ビット深度について、以下の記事をご参照ください。(2020/2/20追記)

-

-

サウンドアプリに搭載されているMP3(AAC)エンコーダのビット深度を調べてみました。

折角のハイレゾ(24bit)音源をMP3やAACにエンコードする時、出来るだけビット深度を維持したまま変換したい訳ですが、foober2000を除いてビット深度の設定が出来ず、サウンドアプリによっては ...

MediaInfo 情報

オリジナル | |||||

| ビットレート | 2 609 Kbps | 128 Kbps | 320 Kbps | 128 Kbps (max196kbps) | 320 Kbps (max 414Kbps) |

| ストリームサイズ | 142 MiB | 6.97 MiB | 17.4 MiB | 7.06 MiB | 17.4 MiB |

| 圧縮率 | 100% | 4.9% | 12.3% | 5.0% | 12.3% |

| サンプルレート | 96.0 KHz | 48.0 KHz | 48.0 KHz | 48.0 KHz | 48.0 KHz |

| ビットレートモード | VBR | CBR | CBR | VBR | VBR |

| フォーマット | FLAC | MPEG Audio | MPEG Audio | AAC | AAC |

| BitDepth/String | 24 ビット | ||||

| ながさ | 7分 36秒 | 7分 36秒 | 7分 37秒 | 7分 36秒 | 7分 36秒 |

| コーデック ID | mp4a-40-2 | mp4a-40-3 | |||

♬ モーツァルト・ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K.450 第2楽章

AAC(128kbps)を聴く

AAC(320kbps)を聴く

MP3(128kbps)を聴く

MP3(320kbps)を聴く

周波数分析と相関係数による解析・方法

「モーツァルト・ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K.450 第2楽章」のオリジナル音源(FLAC 96khz,24bit)に対して、ビットレート128kbpsと320kbpsで夫々のMP3、AACファイルを周波数分析し周波数帯域毎(1khz間隔)の相関係数で評価します。

方法

1 Audacityによる周波数分析・条件

- 関数窓:hanning 大きさ:65535ポイント

- 解析対象パート:楽曲先頭の109.2秒間

- エンコードしたファイルは、ハイレゾファイルのサンプリング周波数と合わせてリサンプリングした後、周波数分析します。

- 周波数分析データをテキストファイルに書出しExcelを使用しデータ解析します。

方法

2 1khz幅毎の相関係数・算出

- ハイレゾファイルとエンコードファイルに対する周波数と音圧レベルデータから、両者の相関係数を計算するために、1khz幅にブロック分けし音圧レベルの相関係数を算出します。計算はCORREL(コリレーション)関数を使います。

- 1khz周波数帯毎の音圧レベルの相関係数でハイレゾファイルとエンコードファイルとの相関の強さが判り、グラフ化することで可視化します。(相関係数が高ければ、両者の音圧波形は近似し誤差が少なく、低ければ、誤差が大きく音圧波形が不一致であることが判ります)

相関係数のグラフと評価

比較

1 128kbps ハイレゾ相関比較

❏ MP3(128kbps) vs ハイレゾ音源 <相関係数とスペクトル>

15khzから急激に音圧レベルが下がり、10khz付近から、オリジナル音源に対して相関係数が悪化し、17khz以上で相関が無くなっている。

❏ AAC(128kbps) vs ハイレゾ音源 <相関係数とスペクトル>

15khzから徐々に音圧レベルが下がり、10khz付近から、オリジナル音源に対して相関係数が悪化しているも、MP3では、17khzで相関ゼロに対して、AACでは相関を維持している。

比較

2 320kbps ハイレゾ相関比較

❏ MP3(320kbps) vs ハイレゾ音源 <相関係数とスペクトル>

19khzから音圧レベルが下がり、15khzまで、相関係数0.9以上を維持している。

❏ AAC(320kbps) vs ハイレゾ音源 <相関係数とスペクトル>

19khzから音圧レベルが下がり、MP3では15khzまで、相関係数0.9以上を維持していたが、AACでは、14khzから、相関係数0.9を切っている。(VinylStudioのAACは、16bitでエンコードされていることに影響か?) 320kbpsではMP3の方が音質優位と思われる。

ま と め

ポイント

※ AAC、MP3へのエンコードは、VinylStudioで行っていますので、他のエンコーダを用いた場合は、この結果に差異が出る場合があることに注意してください。

- 相関係数のグラフ評価から、上限周波数付近に近づくにつれて相関が悪化する結果でした。 つまり、128kbpsのビットレートではAACが音質優位で、320kbpsビットレートではMP3が音質優位です。

- 「我が家のB級オーディオ」での聴感比較では、128bpsのビットレートであっても、320kbpsとの差は殆ど感じられませんでした。 ハイレゾ再生と128kbpsの比較では、プラシーボ効果もあるかも判りませんが、MP3(128bps)で高域に若干ザラつきを感じ ました。 ハイレゾ音源の方では、ザラつき無く安定感を感じました。

- MP3にしてもAACしても320kbpsでのファイルサイズは、ハイレゾのファイルサイズと比較して、1/10程度に圧縮されても、聴感上の音質差は、殆ど感じられないとことから、今更らながら恐るべきアルゴリズム技術と言えると思います。

- CDから圧縮音源にエンコードする場合、CDフォーマット(44.1khz)のナイキスト周波数(22.05khz)がエンコードの上限周波数と近似しているのでCDからエンコードするより、ハイレゾファイル(96khz以上)からエンコードする方が原理上無理なくエンコードできると思われます。

- 総合して、ハイレゾをVinylStudioでエンコードするなら相関係数の結果から、128kbpsは避けて、出来れば、320kbpsのMP3でのエンコードを選択すべきかと思われました。

以上、スペクトルの相関係数から見た音質比較による「ハイレゾ音源をエンコードするならMP3かAACか」でした。

ハイレゾ音源にも対応した高音質でAAC(MP3)変換を行うために

折角のハイレゾ音源を極力 音質を落とさない様にAAC(又はMP3)に変換する時のヒントを示した記事です。

続けてこちらの記事をご覧ください。

-

-

ハイレゾ音源をAAC(MP3)に変換する時の「5つのヒント」

ハイレゾ音源を出来るだけ音質を落とさない様にAAC(又はMP3)変換するためのヒント(手掛かり)です。 出来れば、変換されたサウンドがCDを凌ぐ様な音質にできればと、今まで当ブログで実験やデータ評価を ...

-

-

Apple Musicアプリ(iTunes)で音源を非可逆圧縮するならAACかMP3か?音質比較

macOSに付属するMusicアプリ(iTunes)を使って、多くの方が保有している音源を非可逆圧縮のAAC形式やMP3形式に変換されていると思います。 同一のMusicアプリ(iTunes)でありな ...

-

-

Afconvertとffmpegを組み合わせたハイレゾ音源にも対応するメタデータ付き高音質AAC変換アプリの作成

afconvertはMacOSに標準で搭載されているオーディオファイルを変換することが出来るコマンドラインツールです。 afconvertによるAAC変換は音質的に最右翼の一つですが、メタデータを引き ...